教員・研究室紹介

- 研究室

- 津田沼キャンパス 2号館9階 010901号室

凝固工学 / 鋳造工学 / ポーラス金属 / 構造材料

担当科目:融体成形工学、工学基礎 他

研究室概要

本研究室では、鋳造を通して材料に新たな特性を与えることを目的に研究を行っている。近年はスポンジ状の金属であるポーラスアルミニウム、通常と異なり鏡面鋳肌を持つ鋳塊を作製できるOSCプロセス、純金の硬度向上メカニズムを扱っている。研究成果は国内外を問わず広く公表し、各業界での課題解決や技術発展に貢献することを目的としている。

研究テーマ

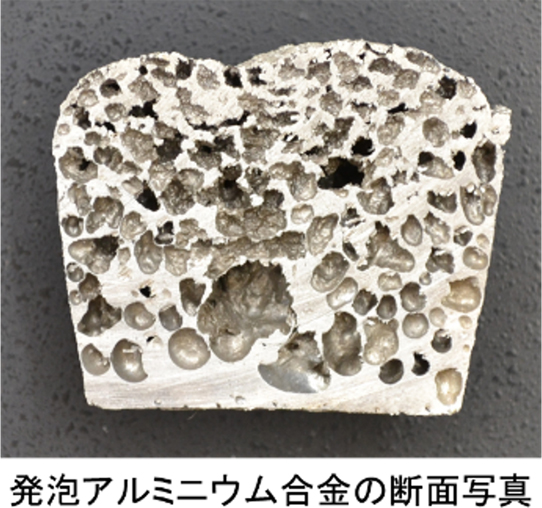

(1) 発泡アルミニウム合金の作製方法確立

発泡アルミニウム合金は、内部に多数の気孔を持つ金属材料である。軽量でありながら、熱制御機能、衝撃吸収機能を持ち、建材や衝撃吸収部材などに用いられている。完全に溶けたアルミニウムの溶湯に、熱分解で水素ガスを発生する粉末を添加し、泡を発生させたまま凝固することで作製される。発泡中、溶湯の粘度が低いために泡が結合してしまうと内部の気孔が粗大になるので、特性が低下する。本研究では半分凝固した溶湯、セミソリッドスラリー中で発泡することで気孔の結合を防止するセミソリッド発泡法に注目し、気孔が均一になるメカニズムや、気孔内部のガス分析などを行っている。

(2) OSCプロセスで作製される一方向凝固組織と機械的性質の関係解明

金属の鋳造では、溶湯を凝固させるために、溶湯温度よりも低い温度を保つ鋳型が必要不可欠である。しかし結晶は熱の流れに沿って、つまり冷たい鋳型から温かい溶湯に沿って成長するため、主に鋳型の中心である最終凝固部に望ましくない結晶が集まることが避けられない課題であった。これを解決するために大野篤美博士によって考案されたのがOSCプロセスである。OSCプロセスでは、溶湯温度よりも高い温度で保持された鋳型から徐々に溶湯を引き出すことで連続的な鋳造を行う。鋳型外で溶湯は凝固し、かつ引き出し方向に沿って一方向凝固組織を得ることができるため、望ましくない結晶が凝集せず機械的性質の高い板材を作製可能であると考えられる。しかし、OSCプロセスによって作製された材料が持つ機械的性質について、金属組織の観点から評価した研究は少ない。本研究では、従来の連続鋳造法とOSCプロセスによって作製された板材を比較し、OSCプロセスによって得られた組織が持つ特徴的な機械的性質について明らかにすることを目的としている。

これまでの主要な業績

- (1) S. Takamatsu, T. Arai, A. Sayama, S. Suzuki

“Characteristics of Pore Morphology in Aluminum Alloy Foams Fabricated by Semi-Solid Route among Multiple Experimental Runs”

Metals, 13(2023), 1654. - (2) S. Takamatsu, T. Kuwahara, R. Kochi, and S. Suzuki

“Percolation of Primary Crystals in Cell Walls of Aluminum Alloy Foam via Semi-Solid Route”

Metals, 10(2020), 847. - (3) T. Kuwahara, A. Kaya, T. Osaka, S. Takamatsu, and S. Suzuki

“Stabilization Mechanism of Semi-Solid Film Simulating the Cell Wall during Fabrication of Aluminum Foam”, Metals, 10(2020), 333.